(记者 魏鑫)在广东潮州凤塘镇,以竹器编织和电阻器起家的潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“三环集团”),通过在先进陶瓷领域的一次次技术突破,助力国内关键材料产业链的创新升级。

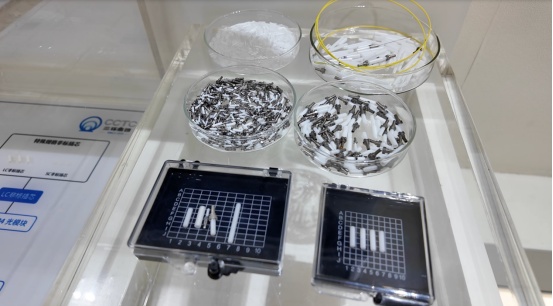

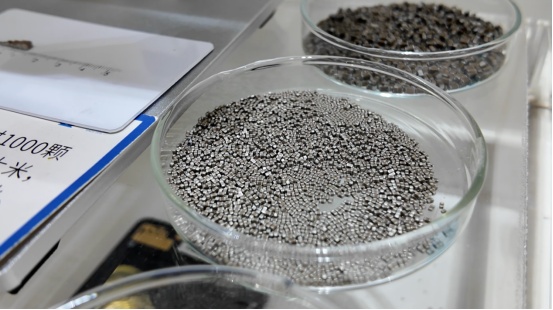

“以前这些都要依赖进口,后来我们攻克了技术难点,做了出来。”在公司展厅内,三环集团副总裁邱基华指着跟芝麻一般大小的MLCC(片式多层陶瓷电容器)介绍道。

“平均每部智能手机要用超过1000颗”的MLCC,是电路里微型的“微型储能器+稳压器”,能通过瞬时储能为芯片供电、吸收电流波动,保证电子设备正常运转。

这仅仅是三环集团推出的众多产品中的一款。从手机里的芯片封装、家里的光纤宽带,到新能源燃料电池,再到航天器的电路保护……多年来,三环集团着眼先进陶瓷材料的研发和量产,服务集成电路、通信、新能源等多个战略性新兴起的产业。2024年,集团营业收入73.75亿元,同比增长28.78%。

从竹器手工作坊到国家高新技术企业,三环集团的发展轨迹,折射着传统制造以创新谋发展的新路径。近日,央视网走进三环集团,探寻这家企业在行业发展浪潮中稳步前行的创新动能。

三环集团的故事,要从潮州二轻竹器厂说起。当时该公司的员工去五金商店买了几颗苏式电阻和云母电容,拿回来敲开一看,里面全是陶瓷。由于潮州有做陶瓷的历史和资源,于是他们便萌生研发电阻的想法,并派出人员前往广州学习。

1984年,公司开始引进先进生产设备,提高了电阻生产效率和质量,也为后来发展电子元件打下了基础。

20世纪90年代,全球光纤通信迎来加快速度进行发展期,但核心部件光纤陶瓷插芯(用于光纤连接的核心零件)价格昂贵。公司瞄准这一痛点,投入研发,最终在陶瓷注射成型技术上取得突破,做出精度达微米级的插芯。“此后,三环陶瓷插芯的市场规模逐步扩大,全球市场占有率逐步的提升。”邱基华说。

进入21世纪,手机、电脑等电子设备日益进入人们的生活。三环从这时开始布局,用了近20年时间,对陶瓷粉体、叠层工艺和烧结技术进行技攻关,实现MLCC介质层从单层5μm膜厚到小于1μm膜厚的飞跃。“80层才相当于一根头发丝的直径,再往下每下降0.1微米,都要求装备材料有质的飞跃。”邱基华说。

这家公司在陶瓷燃料电池发电系统(SOFC)领域也实现了全技术链条的贯通,其中“210kW高温燃料电池发电系统与应用示范项目”已通过验收。此外,还先后牵头承担了“十四五”国家重点研发计划中的SOFC开发项目,并牵头建设“国家能源高温燃料电池研发中心”。今年年初,三环集团携手深圳市燃气集团共同建设的光明区人民医院东院区300kW SOFC示范项目正式投产。这也是全国首个300kW SOFC商业化推广示范项目,是国家能源局“能源领域重大装备首台套”产品的推广应用。

成立至今,三环集团已经研制了数十项新产品,为解决行业痛点提供一套套方案:光纤陶瓷插芯助力降低通信领域的连接成本,MLCC打破高端电容被“卡脖子”的局面,陶瓷封装基座减少芯片封装环节对外部的依赖……每一项技术突破都走出了实验室,以一件件具体问题的解决,让技术成果有了广泛的落地场景。

从三环集团的财报中不难发现一组有意思的数据:2024年公司研发投入金额同比增长6.83%,占据营业收入比重达7.91%。

“技术自主”说起来提气,但却是一门“烧钱”的活。三环集团深圳研究院院长陈烁烁曾对外透露,固体氧化物燃料电池设备实验需要不间断用燃气发电,一周的燃气费就要16万元。

为突破材料微观结构瓶颈,三环集团投入数千万元购置先进测试分析设备,配备了包括TEM透射电镜、FIB聚焦双束电镜等先进测试仪器,为产品材料的机理分析提供强有力的支持。

设备投入固然重要,但要搞好技术,人才才是第一资源。在公司管理层看来,人才在工艺优化、设备调试、质量控制等环节发挥关键作用,能保障研发成果顺利转化为实际生产力。

但往往高层次人才更倾向于大城市就业。为了吸纳更多人才,三环集团探索出“研究院跟着人才走”的拓展模式,目前在深圳、成都、苏州成立研究院,总投资超过20亿元。

“我们年年都会拿出校招和社招的名额,给钱给平台,去完成这场双向奔赴。”邱基华透露,公司将致力于构建完善的人才引进与培养体系,以更具吸引力的人才制度筑巢引凤;同时积极开展对外合作,聚力引进新材料、智能制造等前沿领域的高层次技术及管理人才。

如果只做产品,生产原材料、设备、模具、测试仪器不能够实现自主可控,成本控制和供应链风险依然极高。因此,三环集团联动上下游企业“抱团取暖”,通过技术共享、资源整合和跨领域合作,推动产业升级和产业链完善。

面对原材料价格波动和国际贸易动荡带来的双重挑战,三环集团推进市场多元化战略,加强与产业链上下游企业的协作,一同推动新技术、新产品的应用与推广,加速科技成果转化,构建更具韧性和竞争力的产业生态。

目前,三环集团已陆续在深圳、成都、德阳、南充、武汉、苏州,以及国外设立子公司,实现了从一家本土小作坊到电子陶瓷领域高新技术企业的跨越式发展。

“创新仍是未来工作的重点。”三环集团董事长李钢表示,公司将不断拓展产品技术的应用边界,将业务触角延伸至更多潜力市场,以满足多种行业客户和不同市场的多样化需求。同时,集中力量攻克技术难关,以技术领先推动产业高质量发展。